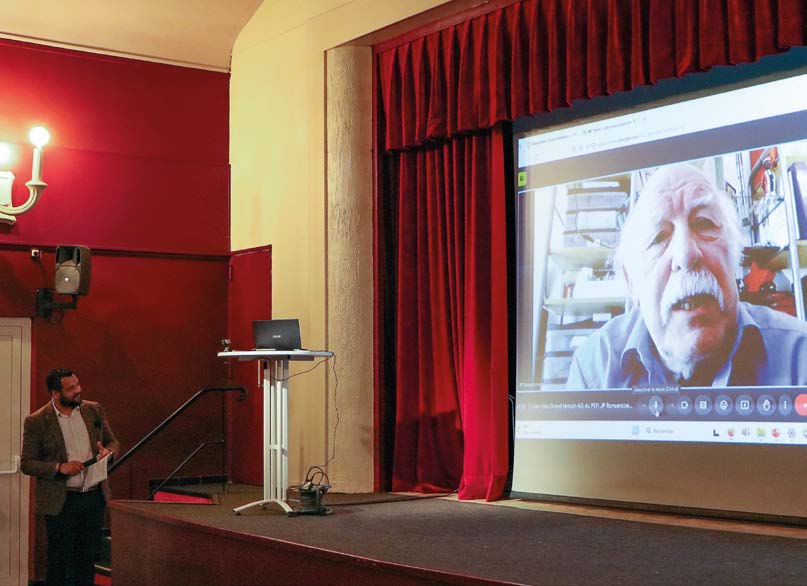

À l’occasion de l’Assemblée du Pôle Enfance-Famille, moment annuel fort où la grande majorité des professionnels des établissements du pôle sont présents, nous avons eu la chance d’entendre le juge Jean-Pierre Rosenczveig. Ce moment dense, riche, parfois difficile à décrypter tant il était nourri d’analyses et de constats, mérite qu’on s’y arrête. J’ai souhaité revenir ici sur les propos tenus, pour en garder une trace, pour prolonger la réflexion, et peut-être aussi pour donner à chacun l’envie de s’en saisir.

Jean-Pierre Rosenczveig est l’un des juges des enfants les plus connus de France, il a présidé le tribunal de Bobigny de 1992 à 2014. Magistrat honoraire, passionné pour la justice des mineurs, il n’a jamais cessé de s’interroger sur la situation des enfants en danger et sur l’évolution des jeunes délinquants.

Engagé dans de nombreuses associations (président d’Espoir-CFDS et de la Vita, président de la commission Enfances-familles-jeunesses de l’UNIOPSS, membre du Conseil National de la protection de l’Enfance, coprésident de la commission Ultra Marins), il est aussi expert UNICEF.

Il est une figure engagée, politique et médiatique de la justice des mineurs et de la lutte contre la pauvreté.

Professionnel connu et reconnu, il tient un blog dans le journal «Le monde» et a écrit et publié de nombreux livres.

Après une courte présentation de JP Rosenczveig, Logan Palmiste, directeur du Pôle, lui pose une première question : « Quelles sont, selon vous, les raisons de la crise traversée par la protection de l’enfance ? ». Le magistrat connaît parfaitement le sujet et dresse un tableau réaliste, étayé, de la situation de l’institution au bord de l’explosion.

De nombreux facteurs expliquent cet état de crise

Il indique cependant que le dispositif est perfectible. Par nature, il doit se perfectionner régulièrement, sauf qu’actuellement, rien ne va plus. De nombreux facteurs expliquent cet état de crise : les problèmes de la pauvreté et de la précarité, les familles en difficulté sur le plan économique, dans l’accès au logement, à l’emploi. S’ajoutent

des difficultés d’ordre psychologique et psychiatrique. Notre jeunesse est en difficulté, sans perspective d’avenir.

Les dispositifs administratifs et judiciaires explosent. On compte 204 000 mineurs et jeunes majeurs non accueillis en fin d’année par l’Aide sociale à l’enfance, avec le problème des mineurs étrangers isolés (17 à 18 000 réellement mineurs). Souvent, on attribue cette situation à ces jeunes étrangers, mais déjà sans les inclure, le système

est saturé et nous sommes dans une situation difficile. La pression est maximale sur les services sociaux.

Une meilleure acuité sur les problématiques des violences faites aux enfants

Une grande majorité des enfants sont placés ; il y a plus de placements que de suivis. On institutionnalise de plus en plus. La cause de ce trop-plein réside dans un meilleur repérage des situations à améliorer. Depuis 40 ans, on a pris conscience des violences physiques, psychologiques et sexuelles vécues par les enfants. Nous avons une meilleure acuité sur les problématiques de ces violences et de leur impact sur la population infantile.

On constate un dysfonctionnement majeur dans tous les dispositifs sociaux pour venir en aide aux familles. Sur le plan du handicap, des enfants sans solution basculent dans l’ASE. Il y a beaucoup de situations de marginalisation.

Les juges prononcent des mesures qui ne sont pas exercées sur le plan social. On assiste à une surchauffe dans les services, un burn-out des professionnels, avec le sentiment de mal faire, de ne pas être considérés, reconnus. Il y a dorénavant un gros souci dans l’attractivité des métiers du médico-social : mal payés, peu considérés, jugés difficiles, peu attractifs. La situation conjoncturelle est grave et délicate. Il est urgent de se pencher sur le problème.

Que faut-il faire ?

Il faudrait tenir des États généraux : on s’arrête, on se met autour d’une table — le gouvernement, les départements, les associations. On établit un rapport de la situation et on prend les mesures à court, à moyen et à long terme qui s’imposent.

La recentralisation de l’ASE, qu’en pensez-vous ?

En 1982-1983, il y a eu une décentralisation des services vers les départements, mais l’État reste responsable des lois, des statuts des personnels, du handicap, des problèmes de financement… Le président de la République, comme ses prédécesseurs, fait preuve de « sincérité successive » quand il parle de protéger l’enfant, mais il faut reconnaître qu’il y a très peu de politiques qui réfléchissent à l’amélioration des politiques de protection de l’enfance.

L’État n’a pas assumé ses fonctions primaires, il n’a pas donné les moyens financiers aux départements (Ségur). Le Covid a été une période difficile et compliquée et a laissé des marques. Le manque d’organisation institutionnelle est flagrant ; la recentralisation est une fausse réponse.

Françoise Mamé, Vice-Présidente, déléguée à la MECS